„Den Kaiser – diese Weltseele – sah ich durch die Stadt zum Rekognoszieren hinausreiten;“

schrieb Hegel 1806 nach der Schlacht von Jena-Auerstädt, und fuhr fort, „es ist in der Tat

eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier auf einen Punkt

konzentriert, auf einem Pferde sitzend, über die Welt übergreift und sie beherrscht.“

Der Philosoph, seinerzeit Professor in Jena, gesellte sich unter die Menschen an der Straße,

als Napoleon Bonaparte am 13.Oktober die kurz zuvor besetzte Stadt verließ, um das

Terrain und die Truppen vor der Schlacht in Augenschein zu nehmen. Hegel war in jenen

Tagen in großer Sorge, hatte er doch am 11. Oktober das Manuskript seiner

Phänomenologie des Geistes an seinen Verleger geschickt und musste befürchten, es in den

Wirren des Krieges zu verlieren.

Bei der Lage vor der Schlacht haben wir es, in den Worten Hegels, mit einer Situation zu tun,

„einem Zustand, dessen Bestimmtheit in jener substanziellen Einheit die Differenz und

Spannung hervorbringt, die das Anregende für die Handlung wird – die Situation und deren

Konflikte.“ Von diesem Begriff aus entwickelt der Philosoph in seiner Ästhetik ein Ideal der

Kunst, deren Aufgabe darin besteht, einen idealen Weltzustand – und das heißt eine

Situation - abzubilden.

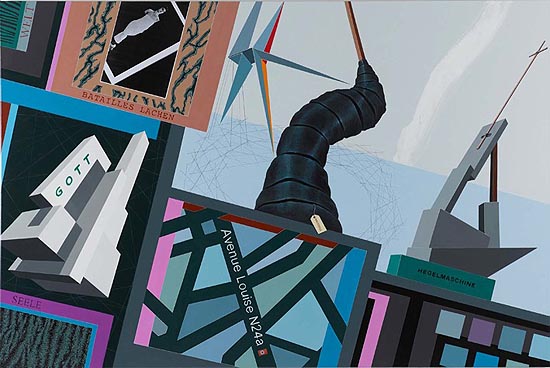

In diesem Sinn können wir die Gemälde Nader Ahrimans als Situationen betrachten. Im

Denken und Malen steht er in Verbindung zu den Metaphysikern unter den Künstlern, wie

etwa De Chirico und Oskar Schlemmer. Gegenstände und Figuren sind scharf voneinander

abgegrenzt, beinahe comicartig. Selten treten Unschärfen in Form von Wolkensäulen und

Nebelschwaden oder bildartig gerahmten abstrakten Farbspielen auf. Wir begegnen in den

Gemälden Akteuren und Objekten, die nebeneinander stehen, aufeinander treffen, sich

verfolgen und manchmal gar in einen Kampf verwickelt sind.

Um ein Gemälde als Beispiel zu nehmen: Im Bild vom Kampf des Achilles mit dem Flussgott

Skamander wirft uns der Künstler einen Riegel Schweizer Armeeschokolade zu, an der Stelle

der niedergemetzelten Kämpfer Trojas. Wir könnten das Bild historisch als Reminiszenz an

die Szene der Ilias oder an Runges Gemälde sehen, das er zu dem Weimarer

Malerwettbewerb im Jahr 1801 eingereicht hatte. Aber jenseits des bloß historischen

Verständnisses stellt uns Nader Ahriman die Aufgabe, in der gemalten Situation unsere

eigene Weltlage zu entdecken.

Text: Stefan Heidenreich, Kunsttheoretiker (Berlin)

|